松くい虫の話

松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。

松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。

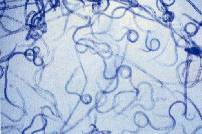

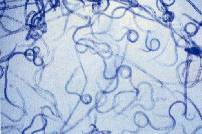

- 枯れた松の材内で越冬した松くい虫の幼虫が4月頃から蛹になり、約20日後に羽化するとき、それまで松の中に散らばっていたマツノザイセンチュウという体長約0.6〜1.0ミリの線虫が松くい虫の蛹室の中に入りこみ、腹部の気門という呼吸のための穴から、体の中に入り込みます。そしてマツノザイセンチュウを体内に多数保持して松から外に飛び出します。飛び出した松くい虫は、健全な松の当年枝や1年枝などの若枝の樹皮を食べます(5月中旬〜8月)が、この時松くい虫の体内に侵入していたマツノザイセンチュウは体から這い出して齧った部分から松の材内に浸入してゆきます。齧られたばかりの樹皮は傷も生々しく松ヤニがにじみ出ています。こぼれ落ちたマツノザイセンチュウはこのヤニの中に泳ぎだしてヤニを出している細胞の中に潜り込んできます(5月〜8月頃)。

- マツノザイセンチュウが生きられるのは、わずか4〜5日ですが、この短い一生の間に約100個の卵を産むのです。その数はものすごい勢いで増え続け、被害も大きく広がっていきます。そして松の樹体内部に潜り込んだマツノザイセンチュウは脱皮をして成虫となり、交尾・産卵を行い、わずか数日で世代交代を繰り返しながら増殖していきます。そのため健康な松も生理異常を起こし、樹脂の分泌及び蒸散を停止して枯死してしまいます(9月〜10月頃が多いが、以降も続く)。

- 材内のマツノザイセンチュウは木の中で生き残り、翌年春に羽化脱出する松くい虫の体に入りこみ、他の松の木に運ばれてゆきます。一方松くい虫は元来衰弱した松にしか産卵しませんが、産卵する頃には、松くい虫が運んできたマツノザイセンチュウによって弱っていきますので、その衰弱した松に産卵します(6月上旬〜9月下旬頃)。

- 1週間ほどでふ化した幼虫は、食害しはじめ、次第に内部に潜り込み、晩秋頃までには材中に蛹室を作りそこで越冬します。そして、このサイクルが毎年繰り返されます。このように松くい虫はマツノザイセンチュウを健康な松に運ぶことで、産卵できる状態の衰弱した松の木を用意してもらい、一方でマツノザイセンチュウはその代償として健康な松から他の松へと運んでもらうのです。両者は共生関係を営みながら、マツノザイセンチュウが次から次へと伝播し、松枯れを起こし、広がってゆくわけです。

- 山林や庭木のマツの針葉が枯れていっても、全部松くい虫によるものではなく、根腐れ、葉ふるい病、葉枯病、すす病等の病気による物もあります。針葉が変色した段階では、病気の場合では回復するケースが多いのですが、松くい虫の場合はすでに手遅れで、回復の見込みはほとんどありません。

早期発見・焼却処分

- 被害にあったマツは切り倒し、被害を拡大させないのが最良の方法です。

予防散布

- 松くい虫については、殺虫剤の予防散布を行うことが不可欠です。

樹幹注入

- 松くい虫感染前に健全なマツの幹にドリルで穴を開けて薬剤を注入して、全体に浸透させておきます。そうすれば、もしも5〜7月に松くい虫が松に飛んできて、マツノザイセンチュウが浸入したとしても、枝の中に浸透した薬剤によって、松が発病・枯死するのを防ぐことができます。

| ※ |

①薬剤が高価であり、注入作業に時間がかかるため林地での実施は困難です。対象は造園木や銘木です。 |

| ②すでに針葉の変色が生じた木には施工しません。 |

| ③若木では、針葉が黄褐色に変色枯死する薬害が生じることがあるので使用を避けます。 |

マツケムシ

松類や杉についているので松くい虫と混同されやすいのですが、マツケムシはマツカレハの幼虫です。成虫はガになります。幼虫は大型で摂食量が多く、暴食するので、最悪全葉を食い尽くされた場合には、樹勢がいちじるしく衰え枯死することもあります。幼虫は繭を作り越冬し、成虫は枝や樹の割れ目などで越冬します。幼虫に触れると毒毛が刺さり皮膚が腫れたり炎症をおこします。この毒毛のため捕食する鳥類は少ないのですが、オナガ・カスケ・カッコウ・ホトトギスなどの鳥は捕食をします。

松類や杉についているので松くい虫と混同されやすいのですが、マツケムシはマツカレハの幼虫です。成虫はガになります。幼虫は大型で摂食量が多く、暴食するので、最悪全葉を食い尽くされた場合には、樹勢がいちじるしく衰え枯死することもあります。幼虫は繭を作り越冬し、成虫は枝や樹の割れ目などで越冬します。幼虫に触れると毒毛が刺さり皮膚が腫れたり炎症をおこします。この毒毛のため捕食する鳥類は少ないのですが、オナガ・カスケ・カッコウ・ホトトギスなどの鳥は捕食をします。

参考 「原色病虫害図鑑(保育社)」 「大分林業試験場だより」 「読売新聞 2003,7,16朝刊」 「ファイザー製薬 パンフレット」

「原色 庭木・花木の病虫害(社団法人 農山漁村文化協会)」

Copyright (c) 2003 KANOUZOUEN CO.,LTD All Rights Reserved.

松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。

松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。 松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。

松くい虫というのは特定の昆虫の名ではなく、ゾウムシ科、カミキリムシ科、キクイムシ科に属し、主として松類の衰弱木や抜倒木を加害する孔虫類雑の一括した総称で60種類以上あります。幼虫捕食者はアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどのキツツキ類。成虫は他の野鳥も捕食します。

松類や杉についているので松くい虫と混同されやすいのですが、マツケムシはマツカレハの幼虫です。成虫はガになります。幼虫は大型で摂食量が多く、暴食するので、最悪全葉を食い尽くされた場合には、樹勢がいちじるしく衰え枯死することもあります。幼虫は繭を作り越冬し、成虫は枝や樹の割れ目などで越冬します。幼虫に触れると毒毛が刺さり皮膚が腫れたり炎症をおこします。この毒毛のため捕食する鳥類は少ないのですが、オナガ・カスケ・カッコウ・ホトトギスなどの鳥は捕食をします。

松類や杉についているので松くい虫と混同されやすいのですが、マツケムシはマツカレハの幼虫です。成虫はガになります。幼虫は大型で摂食量が多く、暴食するので、最悪全葉を食い尽くされた場合には、樹勢がいちじるしく衰え枯死することもあります。幼虫は繭を作り越冬し、成虫は枝や樹の割れ目などで越冬します。幼虫に触れると毒毛が刺さり皮膚が腫れたり炎症をおこします。この毒毛のため捕食する鳥類は少ないのですが、オナガ・カスケ・カッコウ・ホトトギスなどの鳥は捕食をします。